主頁

>

專題專欄

>

“4·15”全民國家安全教育日

主頁

>

專題專欄

>

“4·15”全民國家安全教育日

【生態(tài)視頻】4·15全民國家安全教育日|貴州開展核安全宣傳教育活動

發(fā)布日期:2024-04-17 10:37 來源:貴州日報天眼新聞 作者:貴州日報天眼新聞 瀏覽量:990

??2024年是習近平總書記提出總體國家安全觀和中國核安全觀10周年,也是我國核與輻射安全監(jiān)管40周年。4月15日,由生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站、貴州省生態(tài)環(huán)境廳主辦,貴陽市生態(tài)環(huán)境局承辦、貴州四家通信公司和省電網公司協(xié)辦的核安全宣傳教育活動在貴陽市舉行。

??為深入踐行總體國家安全觀和理性、協(xié)調、并進的核安全觀,切實做好貴州省核與輻射安全教育宣傳工作,此次活動通過全方位普及核輻射科普知識,教育引導廣大公眾爭當維護國家安全的積極宣傳者,自覺踐行者和有力推動者。

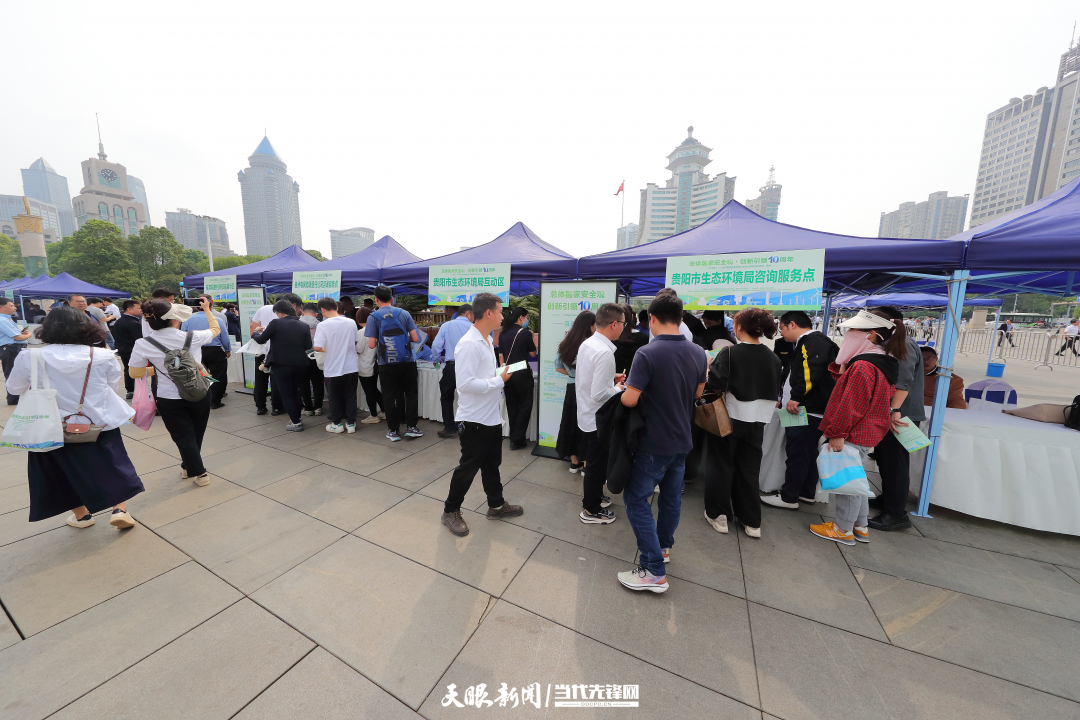

宣傳活動現(xiàn)場。

宣傳活動現(xiàn)場。

??“2023年以來全省未發(fā)生一起核與輻射安全事故,核與輻射安全態(tài)勢總體平穩(wěn),輻射環(huán)境質量總體保持穩(wěn)定,環(huán)境電磁水平低于國家控制限值。”活動現(xiàn)場,省生態(tài)環(huán)境廳生態(tài)環(huán)境監(jiān)察專員(副廳長級)謝培午介紹,我省核技術主要應用于醫(yī)療、工業(yè)、農業(yè)、地質勘探、交通、水利、科研和教學等領域,電磁輻射主要涉及電力、通信、廣播電視等行業(yè)。

??雙碳背景下,貴州以風電、光伏等為代表的清潔能源不斷擴大,已實現(xiàn)220千伏電網縣域全覆蓋。截至2023年底,我省風、光新能源發(fā)電裝機占比超過27%,創(chuàng)歷史新高。

??此外,核藥行業(yè)即將進入高速增長期,核醫(yī)學在疾病診斷、治療和藥物研發(fā)領域廣泛應用,是精準醫(yī)療的重要基石。

謝培午致辭。

謝培午致辭。

??“新能源與核技術應用產業(yè)的蓬勃發(fā)展,有利于保障能源安全、保護生態(tài)環(huán)境、推動貴州經濟社會高質量發(fā)展。我們的生活已經與‘核’息息相關,正確認識并科學利用,輻射必將造福人類。”謝培午說。

??截至目前,全省核技術利用單位3868家,放射源1017枚,在用乙級、丙級非密封放射性物質工作場所分別為20個和11個,射線裝置8361臺;移動通信基站35.4萬個,輸變電工程項目1207個,廣播電視發(fā)射塔90個,雷達31個。

??本次活動采取“線上+線下”相結合的方式,線上以門戶網站、微信、微博公眾號等新媒體為主要宣傳平臺,向公眾推送宣傳海報、宣傳手冊、宣傳展板和宣傳視頻等電子資料。

??線下活動現(xiàn)場氣氛熱烈,大屏幕滾動播放宣傳視頻,充分展現(xiàn)核技術與電磁設施應用為生態(tài)環(huán)境、經濟發(fā)展帶來的新變化,以及我省核與輻射安全監(jiān)管取得的成效。

市民參加互動游戲。

市民參加互動游戲。

??現(xiàn)場設置3種形式的互動小游戲,吸引了廣場上的群眾前來參與,通過互動游戲領取精美禮品。在猜燈謎游戲區(qū),大家通過有趣的燈謎了解到核與輻射科普知識。

??在輻射知識科普展區(qū),圖文并茂的宣傳展板上展示著電離輻射和電磁輻射科普知識,工作人員就群眾關心的醫(yī)學診斷治療中的核技術應用、手機和基站電磁輻射等熱點問題進行耐心解答。

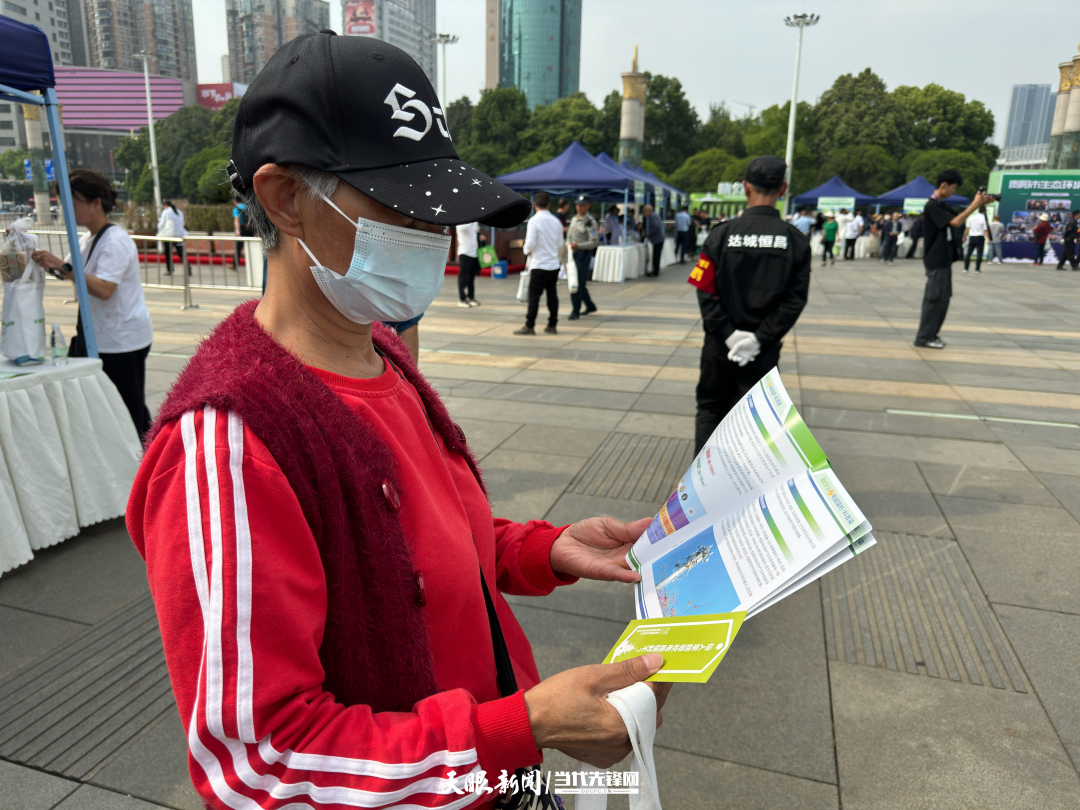

??“以前覺得核輻射很危險,今天參加這個活動后才知道,原來我們身邊絕大多數(shù)輻射并不會對身體健康產生危害。”市民張阿姨告訴記者,她還要到手機電磁輻射體驗區(qū),測一測自己手機的輻射。

市民認真閱讀核與輻射安全科普知識。

市民認真閱讀核與輻射安全科普知識。

??生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站綜合處處長李增強表示,近年來,貴州省生態(tài)環(huán)境廳堅決扛起核與輻射安全的政治責任,落實核安全協(xié)調機制,不斷提升核與輻射安全監(jiān)管和服務水平,推進全省核技術、核醫(yī)藥等新質生產力高質量發(fā)展,筑牢美麗貴州建設核安全底線。

??【 延伸閱讀:什么是輻射?】

??對于公眾來說,一說到輻射,第一反應大概想到的是原子彈、核電站、醫(yī)院拍X光片、手機輻射等。

??其實,輻射就是物質發(fā)射出來的波或粒子,是一種能量存在的形式,在我們日常生活中輻射無處不在。

??按其產生的效應不同分為電離輻射和非電離輻射兩類。

??在生活中,對健康影響較大的是電離輻射,主要在醫(yī)療、工業(yè)、農業(yè)、地質調查、科學研究和教學等領域中的使用。其中醫(yī)學的CT、DR機、介入和加速器等在診斷和治療中應用最為廣泛的。

??而日常生活中更為常見的是非電離輻射,如微波爐、電吹風、手機、WIFI、通信基站、雷達產生的輻射等。

版權說明:

1.來源為“甕安縣融媒體中心”均為甕安縣融媒體中心所屬媒體的原創(chuàng)內容;未經中心書面授權許可,任何單位或個人不得轉載、摘編、復制、發(fā)行、建立鏡像或用于其他任何商業(yè)目的。轉載時請務必注明來源及作者。

2.凡注明“來源: XXXXX (非甕安縣融媒體中心)”的作品,此類內容版權歸原作者或原發(fā)布單位所有。轉載旨在傳遞更多信息,并不代表本中心贊同其觀點或對其真實性負責。如涉及版權或其他問題,請及時聯(lián)系我們處理。

相關新聞